ここ数年、国内の自動車産業は電気自動車(EV)の需要鈍化やトランプ米政権の関税政策で次の一手が見えづらく、難しい局面が続く。2026年はHV関連を中心に少しずつ回復する予測もあり、自動車産業の設備投資が期待される。ただ、 […]

金型、回復に力強さ

9年ぶり4000億円突破

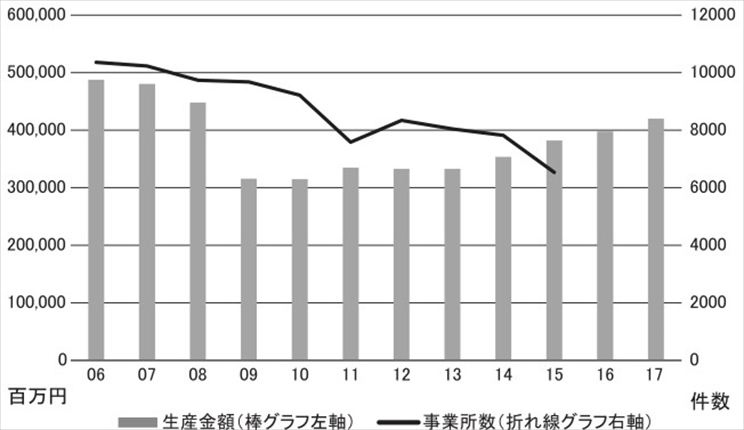

金型の回復が力強さを増している。経済産業省の機械統計によると、2017年の生産額は4200億円と9年ぶりに4000億円台を突破した。自動車の生産台数の増加や半導体関連の好調さに加え、一部では国内回帰している金型もあるからだ。長期的には電気自動車(EV)の普及で金型の減少を懸念する声も多い。だが当面はハイブリッド(HV)やプラグインハイブリッドが(PHV)が主流になることや、電動化が進み、電子部品などの需要も期待されていることから、世界的に金型が増えるとの見方もある。

経済産業省の17年の機械統計によると、金型の生産額は前年比5.6%増の4200億円と08年のリーマンショック以来の4千億円台を記録した。

金型の主要ユーザーの自動車や半導体関連が好調を維持していることが大きな理由だ。17年の世界の自動車生産台数は約9700万台と10年で3割近く増加。その勢いは今も続き「既に年明けまで受注が決まっている」という大型のプレス金型メーカーもあるほどだ。

半導体業界も好調を継続。日本半導体製造装置協会によると、17年度の販売額は1兆9700億円と高い水準で、18、19年はそれを上回る2兆円超えを見込む。電子部品に強い金型メーカーでは「昨年から過去最高の受注が続いている」。

一部では国内回帰も進む。化粧品などインバウンドに関する製品は日本製が重視されることから、「10年ぶりに化粧品の容器の型を製作した」(ある樹脂型メーカー)という。また別の金型メーカーでは「回帰した金型は生産性を高めるため多数個取りや、部品の一体化など難しいものが増えている」。

こうした需要増の一方、金型メーカーの事業所数は減少を続けており(表参照)、需給ギャップも改善している。そのおかげで「値戻し」できる案件も増えているようだ。ある樹脂型メーカーの社長は「最盛期の単価は難しいが、利益を確保できるほど値戻しできるケースも増えてきた」と話す。

このトレンドは続くのか。自動車業界ではEVの普及で、長期的に部品点数が減り、金型も減少するという意見も多い。しかし、ある調査会社の報告によると、9000万台だった15年の世界の自動車生産台数は、2030年には1億2000万台になるという。そのうちEVを含む電動車は増えるものの、PHVやHVを含むガソリン車は8000万台以上生産されるとの試算もある。さらには、電動化により、電子部品など微細な金型が増えるとの意見もあり、世界全体では金型が拡大するとの見方もある。

金型の統計について

経済産業省が発表している金型の統計には、工業統計と機械統計の二つがある。前者は2年遅れの発表だが、3人以上の事業所まで広く網羅したもので実数に近い。一方、機械統計は従業員20人以上が対象でカバー率は低いが、2カ月前の数字で速報性が高い。過去10年については、工業統計は機械統計の3.5倍から4倍弱の数字で推移している。調査項目も異なるため、記事では生産額は機械統計を採用し、事業所数は工業統計を採用した。

日本産機新聞 平成30年(2018年)4月5日号

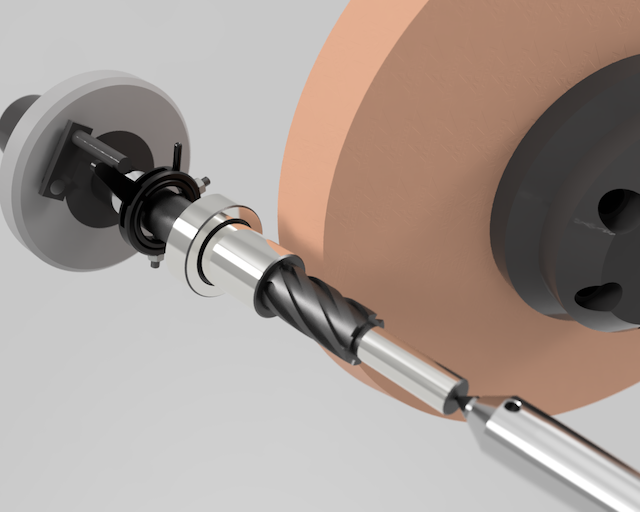

小径超硬ドリル「AD-MICRO」 オーエスジーは、小径深穴の長時間連続加工を実現する外部給油タイプの小径超硬ドリル「AD‐MICRO」を昨年7月に発売し、注目を集めている。 製品開発したデザインセンター・内田聖也氏は「 […]

「先端取替式回転センター」 「当社の回転センターの先端は、簡単に抜けると同時に、抜けにくいという特色を持つ」と語るのは片原勇社長。1964年に誕生した『先端取替式回転センター』は半世紀以上の歴史を持ち、二輪や四輪などの部 […]