オーエスジーは、ハイプロ非鉄用超硬ドリル「HYP‐ALD‐3D」「HYP‐ALDO‐5D」と、非鉄用超硬エンドミル「HYP‐ALM‐2F/3F」「HYP‐ALM‐RF」を10月15日から発売した。 「HYP‐ALD‐3D […]

【特集:自動車産業】電動化の未来を拓く

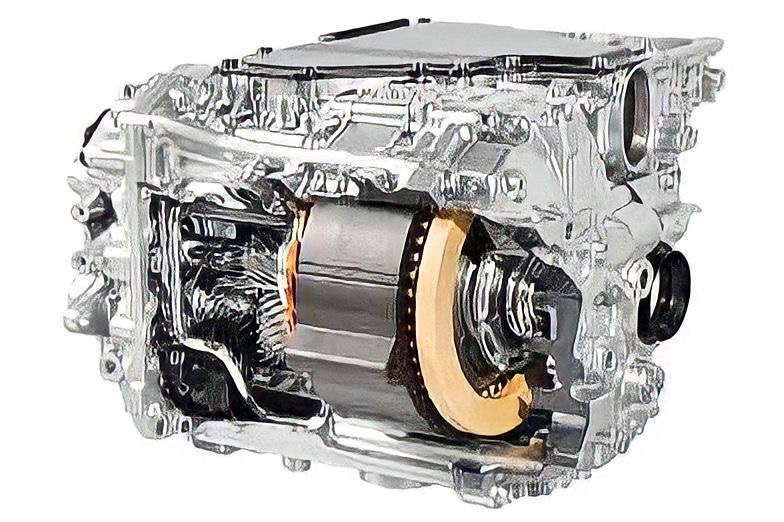

アイシンが開発

カーボンニュートラルの実現に向けてクルマの電動化が進んでいる。その中で大きく注目を集めているのがアイシンの開発した『eAxle(イーアクスル)』だ。同製品はガソリン車のエンジンの役割を担っており、まさに電気自動車(BEV)や燃料電池車(FCV)の心臓部と言える。2019年にデンソーと共同でeAxle開発・生産を手掛ける新会社Blue Nexusを立ち上げ、第1世代と言われる製品の量産が始まった。今回の自動車産業特集はeAxleにスポットを当て、特長や今後の方向性を紹介する。

eAxleの量産開始

BEV車とはバッテリーに蓄えた電気を動力とする電気自動車のことで、大きな課題は航続距離と言われる。充電スタンドなどインフラ整備も普及しておらず、1回の充電での航続距離を伸ばすことが求められており、航続距離を伸ばすにはバッテリーの容量・性能の向上と共に効率的な電気の使用が大きく影響する。そのため、燃費を向上させること(BEV車では電費)が必要だ。

eAxleはバッテリーから流れた直流電流を交流電流に変換するインバータ、電力を回転力に変える駆動用のモーター、モーターの回転を変速させるトランスミッションと左右のタイヤに駆動力を分配するデファレンシャルギヤなどで構成されるトランスアクスルが一体となった駆動ユニット。同社は2016年からプロジェクトチームを立ち上げ、長年手掛けてきたトランスアクスルやHV車で得たモーター技術を活かし、「高効率化」「小型化」をテーマに開発している。

eAxleの役割は「変速機能」を持つことで車の加速と最高車速の両立を図ることだ。車の加速や最高速は電動モーターサイズや出力を上げれば可能だが、必要以上にサイズが大きくなり、搭載スペースが限られる課題がある。開発したeAxleは2段変速を可能にし、高効率かつ加速性能の良さを実現することで省スペース化を図ることが可能になる。

だが、高効率かつコンパクト化を図るのは簡単ではない。オートマチックトランスミッションに比べ、eAxleはモーターと減速ギヤで構成されたシンプル構造のため、改良(コンパクト化)できる部品が少なく、また、数ミクロン単位の高精度なギヤ加工が求められるなど、乗り越えるべき壁がいくつもあった。

2022年、eAxle内の最適な冷却、熱マネジメント技術、インバータの積層両面技術を取り入れ、高トルクで出力できる機電一体型eAxle(第1世代)の量産を開始。今後も「高効率」「小型化」をテーマに、モーターの最適化や新材料による機械強度向上、モーターの高回転化を図る。今年度の電動ユニット(eAxle/HEV)販売台数は173万台を予測。同社は今後、23年に小型車向け、25年に小型車からプレミアム車まで網羅する第2世代、27年に超小型化の第3世代を投入する見込みだ。そのために技術開発を進め、電動ユニット搭載により25年に10%以上の電費向上を目標としている。

※特集:カーボンニュートラルを目指して はこちらから

※特集:注目9社の製品 はこちらから

日本産機新聞 2022年10月5日

MXを体感 森社長の講演も 大阪機械器具卸商協同組合(中山哲也理事長・トラスコ中山社長)は11月17日、DMG森精機・伊賀事業所(三重県伊賀市)の見学会を開いた。組合員やメーカー会員など104人が参加した。 伊賀事業所は […]

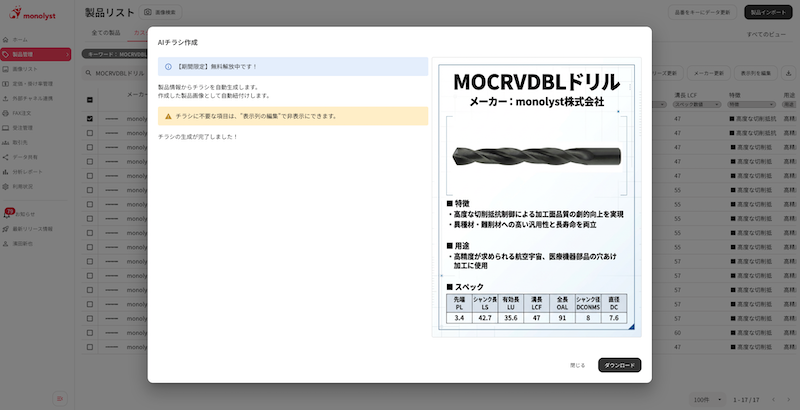

転記から販促まで一気通貫DX AIセールスプラットフォームの「monolyst(モノリスト)」を手掛けるスタートアップのmonolyst(東京都渋谷区、03・6683・4068)は、新たに製品チラシを自動生成する機能を実 […]