MXを体感 森社長の講演も 大阪機械器具卸商協同組合(中山哲也理事長・トラスコ中山社長)は11月17日、DMG森精機・伊賀事業所(三重県伊賀市)の見学会を開いた。組合員やメーカー会員など104人が参加した。 伊賀事業所は […]

期限ぎりぎりまで熟考 自ら情報網を持つ −仕事考–

即断しない決断

リーダーシップの条件には「決断力」がよく上げられる。リーダーには決断して実行することが求められる。

この「決断力」について、コンサルタントなどの書物には「即断力」となっていることも多い。即断すると、勇ましく見えたりリーダーシップがあるように見える。魅力的で人気も高まるだろう。しかし、即決することが必ずしもリーダーの条件とは言えないと考えている。小さな案件であれば、即断して後で間違っていたとわかった場合でも、損失は限定的で、経営を脅かすまでには至らない。しかし、会社の将来を左右するような大きな事案や多額の投資をするような事案であれば、決断するまでに情報を集め、よくよく考え、社内外の意見をよく聞く。即断しないという決断が必要だ。

一定期間、様々な視点から熟考。考えているうちに知らなかった新しい情報が入ってくることも。十分ではないにしてもできる限り情報を収集し、考え、答えを出す。

情報の中には、「これは重要だ」「大したことない」「さらに調査が必要」といった様々なものが混在している。「わからないがこれは重要そうだ」と思ったことは部下に伝える。ここで「どうしますか」と聞き返す部下は残念だ。上司が決断しやすいようにさらに詳細な情報を収集してくるのが将来人の上に立てる人だ。部下の勉強の機会でもある。

また、部下は真剣に取り組んでいても、知らず知らずのうちに社外の情報に振り回されていることもある。得意分野でない場合、社内外の一部あるいは偏った情報を過剰に信じてしまう場合もあるので、上司は自分なりの信頼できる情報網を持ち自ら質問や確認をすることが大事だ。「部下は信じても仕事は信じるな」と言われる所以。

また、時間を使って考え抜いていると何とか道筋が見えてくるものだが、その答えが完璧だと考えるのも早計。もう一度、自分が考え抜いたシナリオで、視点や仮定に抜けが無いかを再考したい。抜けがあるはずだと思って、もう一度初めからシナリオを構築しなおす。気づかなかった点を付加すれば、さらに完成度の高いシナリオになる。

焦って即断をせず、熟考して決断。期限ギリギリまで考え抜く方がいい結果に結びつくはず。ただし、短期的・長期的なリスクは当然想定し、リスクをコントロールできるようにしておけば、万が一の時もケガは小さい。

日本産機新聞 2020年11月5日

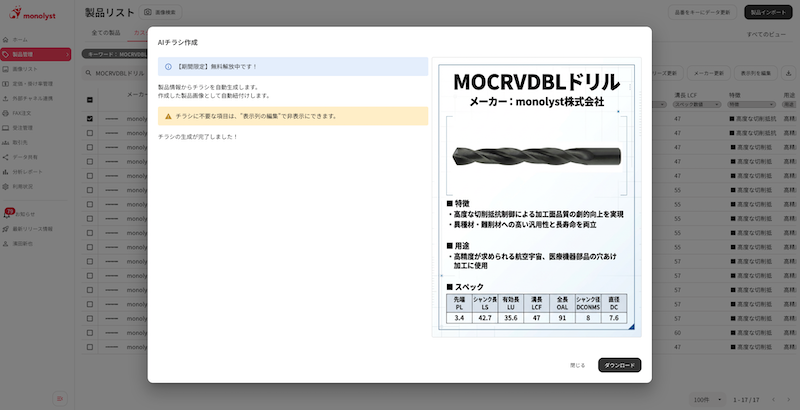

転記から販促まで一気通貫DX AIセールスプラットフォームの「monolyst(モノリスト)」を手掛けるスタートアップのmonolyst(東京都渋谷区、03・6683・4068)は、新たに製品チラシを自動生成する機能を実 […]

キトー(山梨県昭和町、055・275・7521)はこのほど、新型の電気チェーンブロック「コードレスEM」を発売した。本製品は電動工具用バッテリーと無線操作方式を採用して完全コードレス化を実現。さらに、通常つりと逆さつりの […]