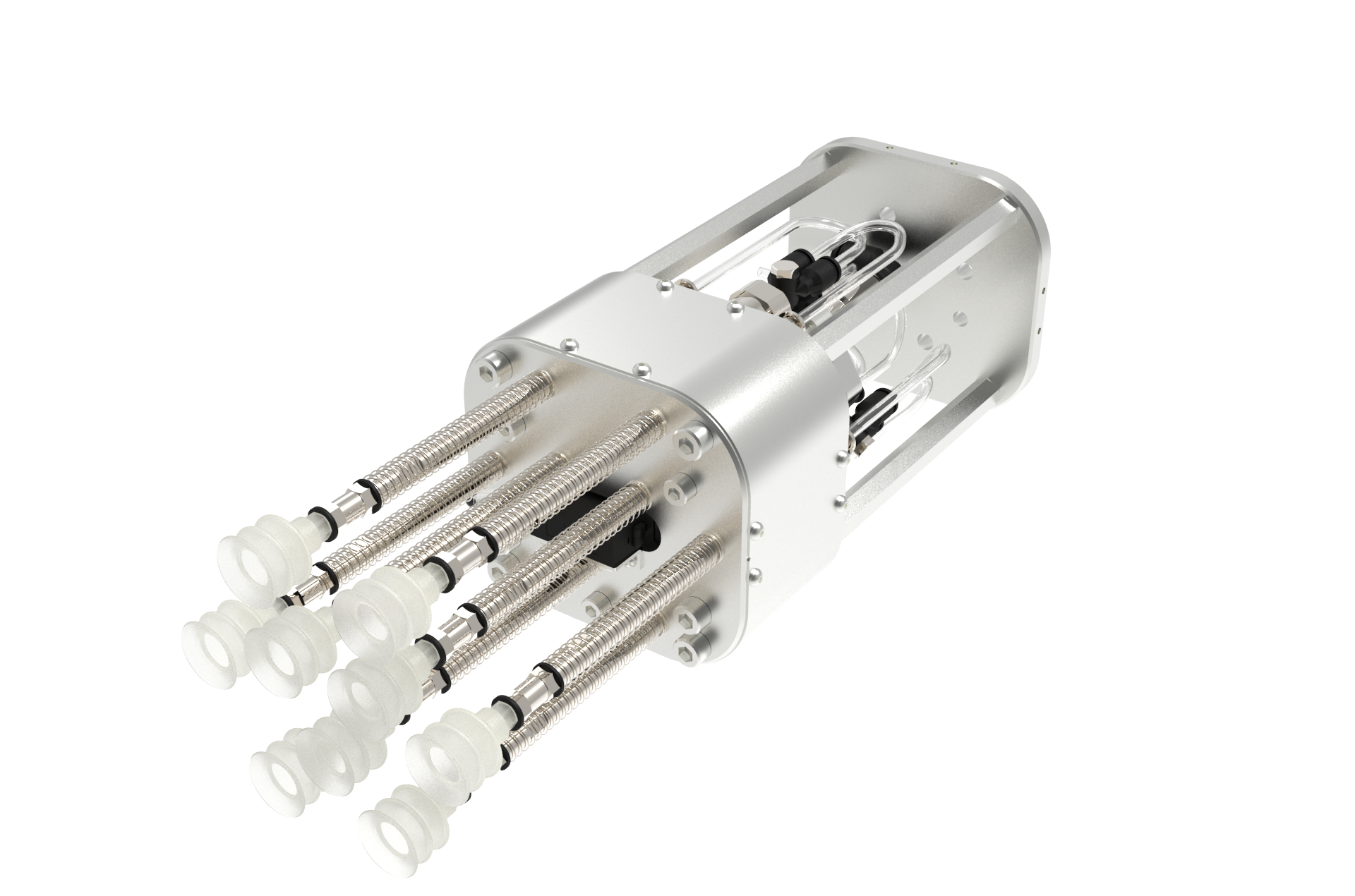

可搬質量最大7㎏で複雑形状のワークに対応 THKは、複雑形状のワークを安定して吸着できるロボットハンドの新機種を発表した。9本のシャフトと先端に配置した吸着パッドを組み合わせた構造により高い追従性を確保し、可搬質量は最大 […]

広がる電子商取引 商社はどう見る②

日伝 取締役西部ブロック長 寒川 睦志氏に聞く

業務効率化し提案活動

機械工具の調達で活用が広がる電子商取引。ユーザーが販売サイトで注文するのは日常の光景となりつつある。こうした状況を商社はどのように捉えているのか。日伝の取締役西部ブロック長・寒川睦志氏に聞いた。

関連記事:広がる電子商取引 商社はどう見る① ジーネット 経営企画室 田中 光室長に聞く

今はもう、ネット通販で機械工具を買うことにユーザーは抵抗感を持っていないでしょうし、選べる商品点数も数年前と比べて増えている。軸受1個、チェーン2本といった小口の注文はネットで、というユーザーが増えているように感じます。

ーその理由をどのようにお考えですか。

利便性でしょう。昼でも夜でも注文できるし、注文した翌日に確実に商品が届く。値段はネット通販の方が高いこともありますから、値段よりも利便性に価値を感じているのかもしれません。そういう注文がネット通販に少なからずシフトしている。

ーネット通販の利用は今後も増えるでしょうか。

ある面では危機感を感じている部分もあります。その一つが『ついで買い』。ネット通販は利用者を増やすため、機械工具、事務用品、生活用品など商品の種類を増やしています。そのため、例えば軸受を買うのが目的だったのに事務用品もまとめて買う、あるいは運送費無料の条件を満たすため予備品も買うといったことが増えるのではないでしょうか。

ーしかしネット通販には機械工具商のように提案をする機能はほぼありません。あらゆる注文がネットにシフトしない気がします。

技術提案が必要な生産設備や価格面の相談が生じる大量品などの注文はシフトしない。ただ、軸受1個、チェーン2本という注文には製品開発時にスペックインされるものがある。その製品開発に組み込む軸受やチェーンが取引する販売店さんの主力の取扱ブランドと異なる場合、知らぬ間に別の販売ルートやネットで購入するということがあり得る。そうなると販売競争の土俵に上がれない。

ーそうしたユーザーのネット購入の動きが広がる中で、高松産業さんなど販売店16社がユーザーとの間で独自の電子取引システムUSAGIを運用しています。

USAGIはユーザーが見積もり依頼や注文をネット上でできるシステム。ネットで機械工具の見積もりや注文をしたいというユーザーは増えていますし、逆に販売店さんはそれらの業務を効率化できる。それにUSAGIは、ユーザーが工具販売店から調達している感覚で利用できる工夫が盛り込まれている。

ーその工夫とは何でしょうか。

例えば「いつもの軸受5個」というように曖昧なキーワードで見積もりや注文をできる。そういう情報のやり取りはシステム上ですが、あくまでその情報処理には販売店さんの営業が介在する。ユーザーから受けた情報を販売店が解析して対応するんです。

販促ツールで後方支援

ー情報のやり取りを効率化するためのシステムという感じですね。

そうです。ユーザーは見積もりや注文の情報発信を効率化できるし、販売店さんはそれらを効率化しながら対面での心のこもった提案活動に力と時間を使える。ユーザーの特長や個性を深く理解する販売店さんが、ユーザーの利便性や提案力向上のために独自のシステムを創ったことに意義を感じます。

当社は仕入れ先や顧客とのビジネスで人と人とのつながりをとても大切にしています。USAGIの開発・運用の目的は、人のつながりに重きを置く当社の理念と通底していると感じています。今後もUSAGI向けの販売促進ツールを提供するなどして応援していこうと考えています。

日本産機新聞 平成30年(2018年)4月5日号

大阪国際工科専門職大学の地域共創デザイン実習に参画 ねじ商社のコノエ(大阪府東大阪市、06・6746・1903)は大阪国際工科専門職大学(大阪市北区)の地域共創デザイン実習(PBL授業)に参画・協力し、学生たちが考案した […]

前半はこちら 1月5日号の新春座談会・前半はメーカー5社に25年の景況感や変化するユーザーニーズについて聞いた。足元の国内製造業は低迷しているものの、造船、航空・宇宙、防衛、エネルギーなどの業種で回復の兆しがあり、そこへ […]