技術を結集 市場創出へ 人手不足により製造現場でロボットを活用することは当たり前になっているが、ロボット本体や周辺技術、システムの進化でロボットの活用域が広がっている。中でも注目されているのがロボットによる切削加工、いわ […]

切削2団体が統合<超硬工具協会と日本工具工業会>

超硬工具メーカーが加盟する超硬工具協会(増田照彦理事長)と、ハイス工具メーカー主体の日本工具工業会(堀功理事長)の切削工具の2団体が、来年6月の統合に向けて協議を開始した。統合すれば、約4000億円規模の団体になる見通し。

統合することで、統計数字の精度向上や、グローバルでの発信力の強化などにつなげる。

6月初旬に行われた両団体の総会で、統合に向けて協議を始めることを承認した。新団体の名称や組織、人事、具体的なスケジュールなどは、既に共同で立ち上げた「統合推進委員会」で協議し、来年6月をメドに統合を目指す。統合すれば会員企業約120社、約4000億円規模の団体となる。

規模拡大でグローバルでの存在感のアップや、国際規格を世界に向けて示すなど発信力の向上を図る。また、ソリッドドリルやエンドミルなどの共通製品の精度の高いデータ収集が可能になるほか、事業の活性化や効率化にもつなげる。

両団体は元々、超硬とハイスで素材は異なるが、切削工具を扱う業界として関係は近い。日本工具工業会の会員が超硬製品を作る企業も増えており、「実際に生産額約1000億円のうち240億円程度が超硬工具」(堀理事長)と両団体の垣根が低くなっていた。

さらに、昨年京都で開かれた世界切削工具には、日本切削工具協会(JCTA)として参加したほか、コバルトリスク問題でも共同で対応するなど、統合に向けた機運は高まっていた。また、増田理事長は昨年まで日本工具工業会の理事長を務めるなど、関係は深まっていた。

統合に向け、17日に開いた記者会見で、増田理事長は「切削工具が2団体に分かれている方が違和感もあり、出来るなら統合したいと考えていた」と述べた。堀理事長も「規模拡大で情報発信力を高め、世界でのプレゼンスも向上させたい」と前向きな姿勢を見せた。

▽超硬工具協会=1948年4月発足。会員数は72社(賛助会員含む)。2013年の生産額は2892億円。

▽日本工具工業会=1948年3月発足。会員数は52社(賛助会員含む)で、2013年の生産額は1038億円。

日本産機新聞 平成26年(2014年)6月25日号

[ ニュース ][ 日本産機新聞 ][ 機械工具業界の出来事 ] カテゴリの関連記事

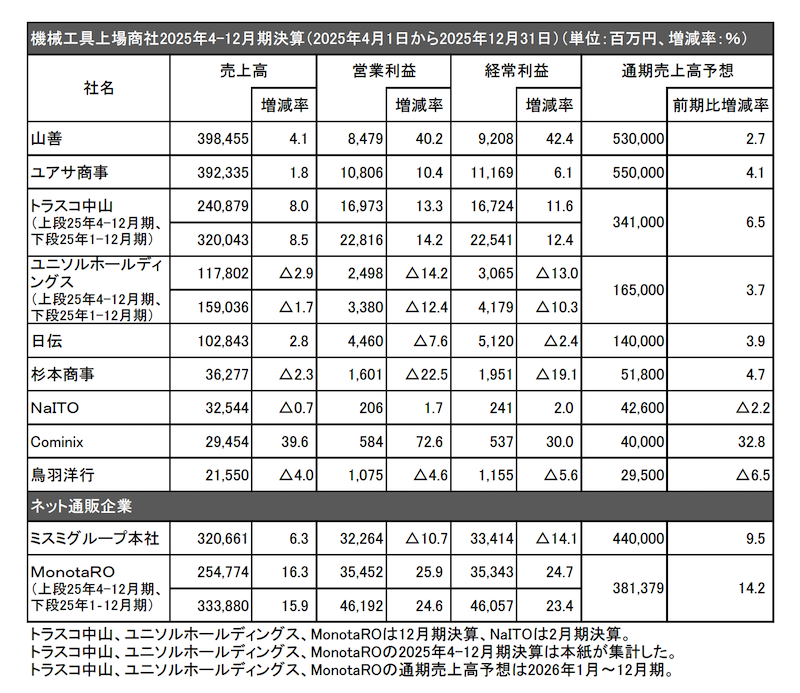

自動化・DX・海外需要を開拓/車の低調、他の販路で補う 機械工具上場商社の2025年4‐12月期決算が出揃った(トラスコ中山、ユニソルホールディングス※旧フルサト・マルカホールディングス、MonotaROは1‐12月期、 […]

前向きな思考、自由な発想 「営業所長はアイデアマンでないといけない。どうすれば営業所の営業力を高められるか。どのように新商品を的確にユーザーにPRし受注に結び付けるか。様々な角度からアイデアを出し成功へと導く。それが所長 […]