変化に強い搬送で人手不足対策 人手不足や人件費高騰で自動化のニーズが高まる中、搬送作業を自律走行搬送ロボット(AMR)に任せる動きが進む。AMRは磁気テープやレールなどが不要なため、生産ラインの変更や多品種少量生産に柔軟 […]

BCP策定を提案

自社でのBCP(事業継続計画)策定に加え、ユーザーにBCPを提案する動きが広がりつつある。BCPへのニーズの高まりや、市場拡大が期待できるためだ。山善やユアサ商事ではBCP策定をサポートする仕組みを構築。それらを活用し、自社のBCP策定やユーザーに提案する販売店も出てきた。一方で、BCP関連商品は継続的な売上が見込みづらく、収益化に時間が掛かるというのも課題。しかし、工場と違う部署や経営者に提案できたり、物販だけでなくコト売りにつなげたりするなど、BCPを戦略的な施策に位置づける企業も出始めている。

コト売りの手段に

ある民間企業の調査によると、2018年にBCP対策をしている企業は16%程度に留まるという。一方で、19年度のBCPを含む危機管理に関する市場は1兆円を超えるという試算もある。今後取り組む企業が増えていく可能性は高く、BCP関連は成長市場といえる。機械工具業界でも自社のBCP策定に加え、需要を喚起しようとする動きが広がっている。

広商NEXUSではサーバーの二重化を図るなど様々なBCP対策を進めている。受発注業務がシステム化されている今、システムがダウンすると事業継続に支障をきたすのは明らかだ。林龍一常務も「ITインフラの強化は最重要課題だ」という。さらに「デジタル強化は販売店にとって大きな競争力。業務の効率化とスピード対応が可能になる」とも話す。

BCP策定をユーザーに提案する動きも出始めている。数年前から山善やユアサ商事では、コンサルティング企業と提携し、BCPに関する相談から策定、備蓄品の機器選定などトータルでのサポートできる仕組みを構築。セミナーを開催したり、BCPに長けた人材を育成したりしている。

販売店も社内で策定

新潟県の淵本工機では、山善の仕組みを活用し、自社のBCPに関する診断を受けるとともに、ユーザーにBCP策定の提案を始めている。「現状はBCPの重要性を認知してもらう段階」(淵本友隆社長)。

このように自社のBCPや、需要喚起する動きが広まりつつある。しかし、事業として確立するまでには難しさも伴う。収益化が難しく、時間も掛かるからだ。ある商社幹部は「BCPに関連する商材は備蓄品などが多く、消耗品は少ない。そのため、継続的な売上にはつながりづらい」と話す。淵本社長も「策定に関する相談などが先なので、物販はまだ先になりそう」と同意する。

では、BCP提案に取り組むメリットは何か。淵本社長は「経営者と経営的な課題を話すことができ、深い関係を築くことができる」という。さらに、コンサルティング的な要素も含むため「物売りからコト売りへの意識の変革を促す契機にしたい」とも話す。

機械工具業界でも、単なる物売りからコト売りへの変化を訴える声も少なくない。そのために、ロボットを活用した自動化やシステム提案、物件モノの受注を狙う販売店も多いが、BCPの提案もこれらと同じく、コト売りに変化していくためのツールとして活用できそうだ。

日本産機新聞 2019年10月5日

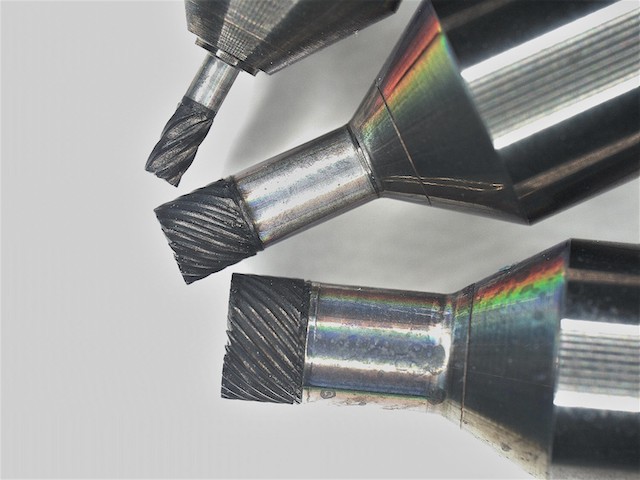

半導体、EVなど成長分野に訴求 旭ダイヤモンド工業は近年、小径PCD(多結晶ダイヤモンド)工具の提案を強化している。ラインアップはエンドミル、ドリル、リーマの3種類。半導体分野で使用される石英ガラスやセラミックスなどの脆 […]

大阪機械器具卸商協同組合 中山哲也理事長「不景気こそ次の備え」 景気が悪くなると多くの会社はどう経費を圧縮しようか、利益を出そうかと考える。首をすくめ余計な動きをしないようにする。 けれど景気が良くなるとすくめていた首を […]