前向きな思考、自由な発想 「営業所長はアイデアマンでないといけない。どうすれば営業所の営業力を高められるか。どのように新商品を的確にユーザーにPRし受注に結び付けるか。様々な角度からアイデアを出し成功へと導く。それが所長 […]

【特集:進化する商社】PART1/ 変化に対応、自ら変革

新たな価値提供で成長

エンジニアリング、海外、物流、受発注の効率化

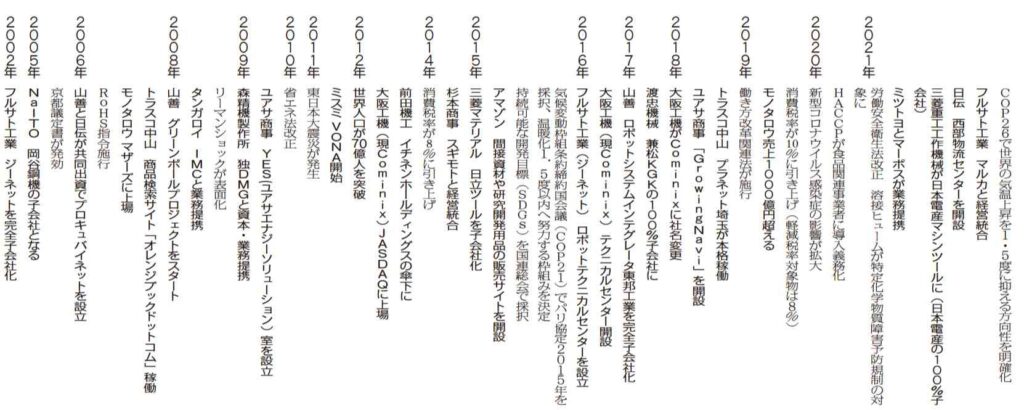

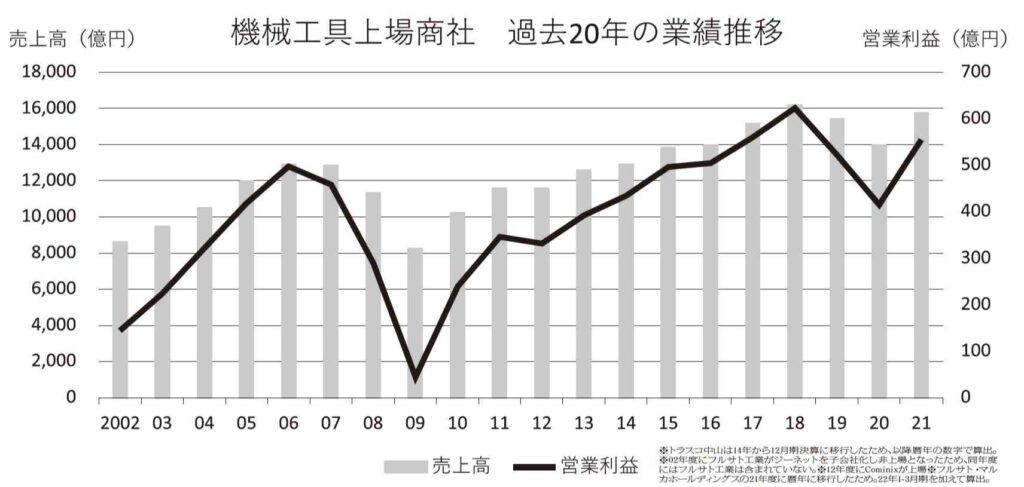

商品を仕入れて届けるという基本的な商品供給機能に加え、プラスアルファの価値提供の強化してきた機械工具商社。実際に、様々な機能を獲得することで、この20年で売上高を伸ばしてきた。

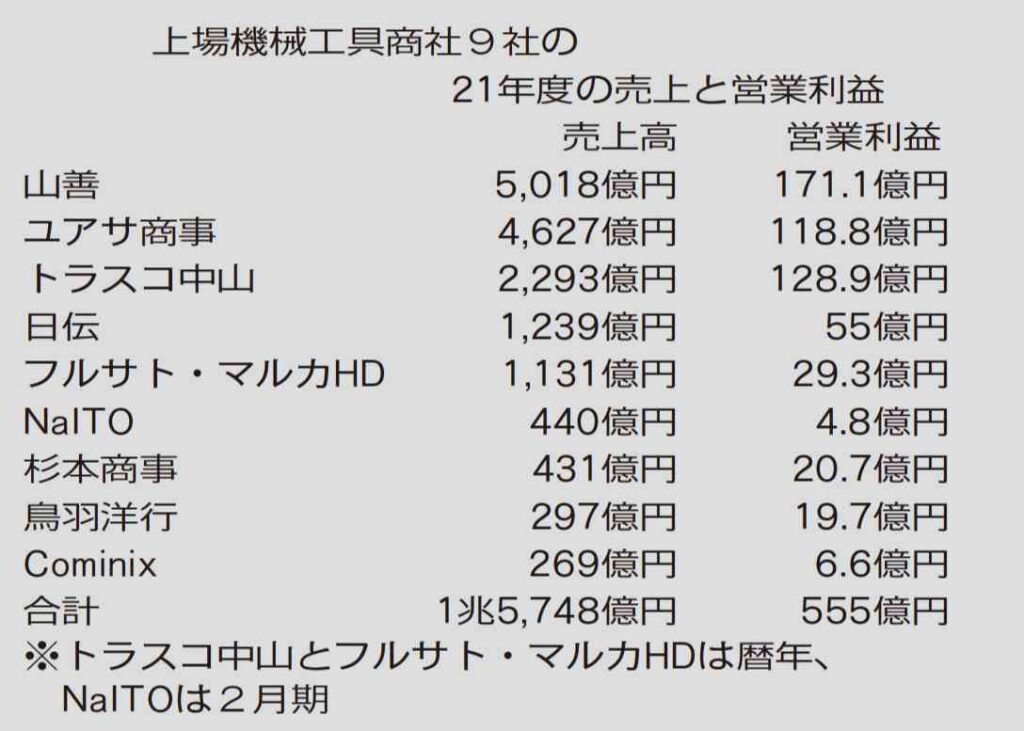

2022年3月期(21年度)の機械工具上場商社9社(グラフ内参照)の売上高合計は1兆5748億円で20年前と比較すると、約1.8倍に成長した。営業利益は555億円と20年で約3.8倍に。この成長を可能にしたのは、外部環境やニーズの変化に対応し、自ら変革してきたためだ。

かつては販売店やユーザーに言われたものを届ける機能が最も重視されていたが、00年代前半に、大きくニーズや市場が変化したことで、各社は様々な機能の獲得に動き始めた。

転換点の一つが中国の拡大だ。01年にWTOに中国が加盟。「世界の工場」と言われ始めた旺盛な需要を取り込むべく、一部の商社では「海外展開」を加速した。

デジタルの進化も変革の契機の一つ。90年代後半からのパソコンの浸透に加え、07年にアップルが「ⅰphone」を発表。情報の収集や伝達方法も大きく変化した。

商社もこうした波に対応すべく、ウェブによる受発注など「デジタル活用の営業手法」を取り入れていった。

人手不足による自動化ニーズも大きな変化だ。02年に4000億台円だったロボットの受注が21年には1兆円を突破。ロボ市場の拡大に加え、自動化をサポートするために「エンジニアリング」が不可欠になり、その機能を獲得していった。

すぐ届くことを強みとするネット通販企業の伸長で物流の在り方も大きく変わった。在庫を減らす方向にあった時期もあったが、届ける機能が改めて重要になり、「物流機能」を強化している。

さらに、リーマンショック、東日本大震災、コロナ禍、ウクライナ問題など様々な変化も変革を迫ってきた。

こうした変化を乗り越え、成長のエンジンとなっているのが「エンジニアリング」、「物流機能」、「デジタルを活用した受発注や営業の効率化の進化」、そして「海外販路の拡大」だ。今回はその4つに絞り、20年の上場商社の進化や足元の取り組みをまとめた。

日本産機新聞 2022年11月20日

スマートファクトリーに注力/システムつなぎ、一気通貫で提案 NTTデータエンジニアリングシステムズは2025年7月、金型向けCAD/CAM「Space‐E」などを手掛ける製造ソリューション事業とクラウド事業を分社化し、新 […]

ワンストップソリューションを強化 直動機器や減速機、モーター、ドライバー・コントローラー、産業用ロボットなど幅広く手掛けるハイウィン(神戸市西区、078・997・8827)は需要が増している自動化・省人化提案を強化するた […]