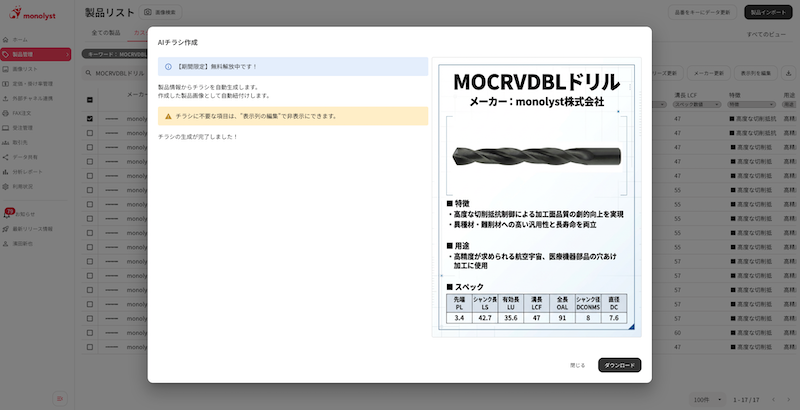

転記から販促まで一気通貫DX AIセールスプラットフォームの「monolyst(モノリスト)」を手掛けるスタートアップのmonolyst(東京都渋谷区、03・6683・4068)は、新たに製品チラシを自動生成する機能を実 […]

茨城県に産業集積

茨城機工会 小林 一也会長(日立企画社長)に聞く

「大きな町工場」―。茨城機工会の小林一也会長は、茨城県の製造業をそう評する。「家電や車など最終製品メーカーが少なく、素材や部品サプライヤーが多い」からだ。その分、市場も大きく業種も多様だ。

しかし、恵まれていた分「ユーザーも販売店も変革が遅れた面は否めない」とも指摘する。

しかし近年は合理化や大手ユーザーの系列の解体などが進んだことで「変わらなければ生き残れない」と危機感も募らせる。茨城県の特長や機工会としての取り組みなどを聞いた。

小ロット、一括購買で環境変化

―販売店から見た茨城県産業をどうみますか。

「首都圏という消費地に近いにもかかわらず、最終製品メーカーが少なく、素材、部品サプライヤーが多く『大きな町工場』だ。その分バランスは非常に良い。製造出荷額でトップの化学品でも11%強、汎用機械、食品等など多様な製造業が集積しているのが特徴だ」。

―製造出荷額は約11兆円と全国8位と大きい市場です。

「確かにその通り。だが恵まれていたので、ユーザーも我々も改革が遅れた面は否めない」。

―具体的には?

「販売店は工具販売だけではなく、部品や製品を取りまとめて納入する部品商社の機能も必要だと思う。市場があり工具で食べられてきただけに、業態の変革が遅れている。ユーザーも市場があるので海外展開に遅れた企業も少なくない。また、鹿島は鉄鋼や化学などの大手が多く、中小ユーザーは大手に依存してきた面もある」。

―しかし、三菱日立パワーシステムズの発足など、最近では環境も変化しています。

「日立市周辺で言えば、系列にこだわらず、部品納入するという動きが加速している。また、合理化投資が急速に進んでいるのも近年の特長だ。

鉱工業生産指数が上がっている一方で、従業員数が減っているのもその証拠だ。合理化が進み、生産性が上がれば工具の需要も減る。以前に比べ不要不急の購買はしないし、小ロットの発注も増えている。大手ユーザーでは一括購買などもあり、環境は変化している」。

―工具販売店も変化が必要ですね。

「もちろんそうだ。ユーザーにとってかゆいところに手が届く、必要な存在になることが大切だと思う。そのために機工会では、機械設置ができたり、電気工事までできたりする資格の取得を推奨している。

また、ITツールを駆使した販売活動の合理化を訴えている。スマホやテレビ電話を駆使すれば、訪問しなくても顧客とこれまでと同様のコミュニケーションが取ることなども可能だろう。そうしたITを活用した記憶や経験に頼らない営業活動も必要だ。

日々の営業活動にしろ、提案活動にしろ、我々も変わらなければ生き残っていけない」。

日本産機新聞 平成27年(2015年)5月25日号

キトー(山梨県昭和町、055・275・7521)はこのほど、新型の電気チェーンブロック「コードレスEM」を発売した。本製品は電動工具用バッテリーと無線操作方式を採用して完全コードレス化を実現。さらに、通常つりと逆さつりの […]

人手不足や高齢化に商機 2025年の国内経済は自動車産業の回復の遅れや半導体市場の低迷などで厳しい局面が続いた。その中、製造現場は人手不足・技術者の高齢化が大きな課題となっており、現場の自動化/省人化、環境改善、技能伝承 […]